Text: Jérôme Burgener

Mitarbeit: Dominic Graf, Juliane Lutz

Fotos FlixPix / Alamy Stock Foto, Keystone, Maximum Film, Keystone/AP Turner Entertainment, SeanReed, Shutterstock, Renault, Tesla, Lexus, BMW/Enes Kucevic Photography Daniel Kellenberger, Imdb

Obwohl der Film ein Meilenstein ist, bemühen sich weitere Werke aus der Literatur, aber auch aus der Welt der Videospiele um die Zukunftsvision. Und lassen sich vom aktuellen Stand der Wissenschaft inspirieren.

Robert Zemeckis lag richtig… teilweise

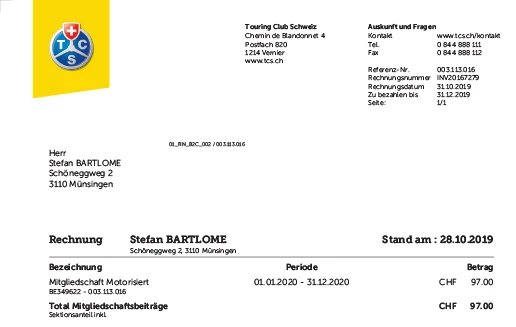

Laut «Zurück in die Zukunft 2» sollten wir seit 2015 das Wetter beeinflussen, fliegende Autos steuern und kontaktlos bezahlen können. Die Realität ist etwas trivialer.

Ein Paar kostet bis zu 100 000 Franken.

Realisiert oder kurz davor

Selbstschnürende Schuhe Limitierte Stückzahl, die dem Modell im Film ähnlich sind: Nike Mag von 2016 und Nike Adapt BB von 2019.

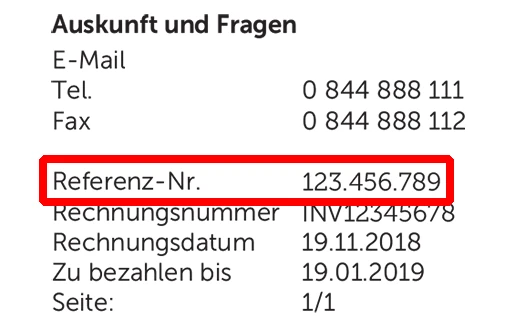

Kontaktloses oder biometrisches Bezahlen Apple Pay, Google Pay und in der Schweiz Twint haben sich etabliert.

Videokonferenzen Zoom, Teams oder FaceTime werden täglich genutzt.

Drohnen Weit verbreitet, sowohl im professionellen als auch im Freizeitbereich.

Tablets und Flachbildschirme Seit vielen Jahren allgegenwärtig.

Sprachsteuerung Siri, Alexa oder Google Assistant stehen uns seit über zehn Jahren zur Seite.

Biometrische Erkennung Fingerabdrücke, Gesichtserkennung für Smartphones usw.

Vernetzte Brillen Google hat das Projekt Google Glass gestoppt und ist mit KI-Brillen für den professionellen Einsatz auf dem Markt. Andere Marken wie Ray-Ban erkunden ebenfalls diesen Bereich.

der selbstanpassenden Jacke träumen.

Teilweise realisiert

Hoverboard Es gibt Modelle, aber keines fliegt wirklich oder nur unter sehr spezifischen Bedingungen (Lexus, Hendo).

Haushaltsroboter Roboterstaubsauger gibt es seit Ende der 1990er, Roboter-Butler hingegen stecken noch in den Kinderschuhen.

Automatisch anpassbare und selbsttrocknende Jacke Nur Prototypen, aber es gibt beheizbare (Ororo, Xiaomi) oder intelligente Jacken (Levi’s × Google Jacquard).

den Filmen wurde von 1981 bis 1983 von der Firma

DeLorean in einer Stückzahl von 8583 Exemplaren

hergestellt.

Nicht realisiert oder sehr weit davon entfernt

Fliegende Autos Es gibt zwar Prototypen (Terrafugia, AirCar), aber bis die breite Öffentlichkeit damit fliegen kann, wird es noch lange dauern, wenn überhaupt.

Ultrapräzise Wetterüberwachung Ebenso schwierig und unvorhersehbar wie umstritten.

Pizzahydrator Derzeit sind weder getrocknete Minipizzen noch Geräte zum Hydrieren erhältlich.

Realisierte Vorhersagen in Video (auf Englisch)

Der Ton als Katalysator

Manchmal ist die Realität zu banal, um glaubwürdig zu sein oder verstanden zu werden. Um sie fassbar zu machen, muss man sie oft verzerren, übertreiben, bis aufs Äusserste dehnen. Nehmen wir die Klangkulisse von Filmen. In Stanley Kubricks «2001: Odyssee im Weltraum» ist das All langsam, kalt, still. Realistisch. Eine wissenschaftlich fundierte Stille: Im Weltraum gibt es keine Töne, da es keine Luft gibt, die Schallwellen übertragen kann. George Lucas trifft in «Star Wars» eine ganz andere Entscheidung: Er füllt den Weltraum mit Geräuschen: mit Motoren, Schüssen, Explosionen. Obwohl fern der Realität gelingt es Lucas damit, die Bilder mit der Handlung zu verknüpfen und das Bedürfnis des Publikums nach fantastischen Geschichten und epischen Kämpfen über das Hörverständnis anzusprechen. Paradoxerweise mehr als Kubricks realistischeres «2001» rufen die Geräusche schliesslich eine Glaubwürdigkeit und eine Empathie hervor, welche die Zuschauer mit Luke, Leia und Han Solo bei jedem Kreuzen der Lichtschwerter mitfühlen lässt. Doch: Wie komponiert man überhaupt Geräusche, die es nicht gibt? Dafür mussten die Filmemacher gar nicht so tief in die Trickkiste greifen, sondern bedienten sich an lebensnahen Geräuschen, wie Ben Burtt, Sounddesigner von «Star Wars», einst erklärte: «Für die imperialen Sternenjäger TIE habe ich das Trompeten eines Elefanten mit den Geräuschen von Autos gemixt, die während eines Gewitters durch Pfützen rasten.»

Apropos Autos: Sounddesign spielt auch bei heutigen Elektroautos eine Rolle. Weil die Fahrzeuge nahezu geräuschlos sind, vor allem bei langsamer Fahrt, werden sie aus Sicherheitsgründen mit künstlichen Geräuschen versehen. Ähnlich wie bei George Lucas muss man also ein wenig tricksen, um sie erst richtig wahrnehmbar zu machen. Eine interessante Entwicklung, die es hierbei zu verfolgen gilt, ist jene von Renault. Die Dokumentation «Die Geschichte hinter dem Sounddesign» zeigt, wie Jean-Michel Jarre, Pionier der elektronischen Musik, moderne Autos hörbar macht. Zusammen mit den Teams von Renault und dem Pariser Institut für Forschung und Koordination in Akustik und Musik (IRCAM) entwickelte er den Klang der Willkommenssequenz beim Einsteigen ins Fahrzeug sowie den VSP (Vehicle Sound for Pedestrians), ein Warnsignal bei niedriger Geschwindigkeit für Fussgänger. VSP ist in der Schweiz für Elektro- und Hybridfahrzeuge obligatorisch. Unter dem Einfluss von Science-Fiction und Popkultur muss also auch die Realität im wahren Leben manchmal verstärkt werden, damit sie wahrnehmbar ist.

Ein fruchtbarer Kreislauf

Was war zuerst da: die Wissenschaft oder deren Fiktion? Wie beim ewigen Huhn-Ei-Rätsel lässt sich manchmal nicht sagen, ob die Realität die Fantasie beflügelt oder umgekehrt. Aber oft wird die Zukunft erst geträumt, bevor sie Gestalt annimmt.

Frédéric Jaccaud ist Direktor der Maison d’Ailleurs in Yverdon-les-Bains (VD). Das Museum zeigt Ausstellungen über Popkultur, zeitgenössische Kunst und Wissenschaft. Zudem verfügt es über einen Escape-Room namens «K.R.A.K.E.N», der sich rund um das Universum von Jules Verne dreht. Auf die Frage, welche «Welt» die andere – die Realität oder Science-Fiction – am meisten beeinflusste, antwortet Frédéric Jaccaud: «Es geht hier nicht um einen Podestplatz, denn es ist ein immerwährender Kreislauf. Damit eine Fiktion entstehen kann, bedarf es einer realen Grundlage. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstehen die grossen Städte, die grossen Verkehrsmittel, und die grossen Entdeckungen finden statt. Diese haben schliesslich einen starken Einfluss auf die Fiktion, die ihrerseits der Realität nacheifert: Wenn Autoren schreiben, dass morgen die Autos fliegen werden, sind sie sich dessen sicher. Als Jules Verne das U-Boot ‹Nautilus› beschreibt, kam das nicht aus dem Nichts, denn es gab bereits Unterwasserfahrzeuge. Verne denkt nur weiter und überlegt, was man einmal mit ihnen erreichen könnte. Und: Davon inspiriert, mag ein junger Mensch damals unbewusst gedacht haben: ‹Ich möchte in diesem Bereich arbeiten, da wir so nah an dem sind, was Jules Verne beschreibt.›»

«Wenn Autoren schreiben, dass morgen

die Autos fliegen werden, sind sie sich

dessen sicher.»

Frédéric Jaccaud, Direktor, Maison d’Ailleurs

Wenn sich die Popkultur die Zukunft der Mobilität vorstellt, begnügt sie sich nicht damit, die Strasse zu verlängern, sondern erfindet neue Horizonte. Technologische Vorstellungen nähren die Träume von Ingenieuren. Elon Musk macht daraus übrigens kein Geheimnis. Technisch und kulturell inspiriert von «Iron Man» und «2001: Odyssee im Weltraum», entstand sein Unternehmen Tesla. So erinnert etwa das Armaturenbrett an das Cockpit eines Raumschiffs. Die Remote-Updates kennt man aus der Welt der Videospiele, und der Wächtermodus, der verdächtige Aktivitäten rund ums Auto aufzeichnet, könnte auch aus der Feder Stanley Kubricks entsprungen sein.

Fiktion als Testmarkt

Filme dienen seit langem als Experimentierfeld für eine Vielzahl von Objekten, darunter sehr oft das Auto. Manche Designs, die zu einer gewissen Zeit noch verrückt erscheinen mochten, werden manchmal Realität.

so zwar nie umgesetzt, hat aber zur Entwicklung

heutiger Lexus-Modelle beigetragen.

Für Frédéric Jaccaud gibt es drei Gründe, warum Marken Science-Fiction einsetzen, um ihre zukünftigen Produkte zu entwerfen: «Zum Beispiel, um eine Karosserieform, eine Lackierung oder ein Logo für morgen zu testen. Dann, um Wünsche zu wecken: Marken können Optionen versprechen, die unhaltbar scheinen, sich aber dennoch in ihre Mythologie einreihen. Und schliesslich drittens, um Neues anzustossen – etwa, ein Fahrzeug mit einem Fingerabdruck zu öffnen.» In «Minority Report» (2002) entwarf Lexus ein autonomes Konzeptauto, das wegweisend für die Designsprache L-Finesse der modernen Lexus-Modelle war. BMW nutzte mehrere Filme, um seine Z- oder M-Reihen auf den Markt zu bringen, aber auch um Technologien wie die Sprachsteuerung oder Fahrerassistenzsysteme zu testen. Zu nennen sind hier «GoldenEye» (1995), «Die Welt ist nicht genug» (1999) oder «Mission: Impossible – Rogue Nation» (2015).

Grosse Leidenschaft für das Fiktive

Der Zürcher Architekt Roger Kästle sammelt begeistert Requisiten aus Serien und Filmen – vom Päckchen mit (vermeintlichen) Drogen aus «Breaking Bad» bis zu Kröten aus «Magnolia».

Wie sind Sie dazu gekommen, Gegenstände aus Filmen zu sammeln?

Roger Kästle: Ich bin ein grosser Filmfan und entdeckte 1999 an einer Messe einen Stand mit den Kröten, die in «Magnolia» vom Himmel fielen. Sie waren sehr teuer, aber später fand ich drei der Plastikkröten im Internet für sechzig Franken und habe sie gekauft. Das war der Beginn meiner Sammelleidenschaft.

Sind Sie bei den Filmrequisiten offen, oder gibt es bestimmte Filmgenres, aus denen sie stammen sollten?

Ich bin da offen, es müssen aber Gegenstände sein, die ich sofort mit dem jeweiligen Film verbinde, zum Beispiel der Film aus «The Ring», der dort die Hauptrolle spielt. Die Pillen aus «Limitless», die Bradley Cooper darin schluckt und plötzlich sein ganzes Gehirnpotenzial nutzen kann und nicht nur die angeblich zehn Prozent, die wir nutzen. Oder das Ticket, mit dem Jake Gyllenhaal

in «Source Code» in einem Zug eine Zeitschleife durchlebt.

Wie finden Sie die Objekte?

Es gibt Messen, und ich habe Adressen, über die man tauschen kann. Ich tausche am liebsten. Wenn es allerdings online etwas gibt, das ich haben muss, mache ich bei Auktionen mit. Etwa bei eBay oder Propstore. Das ist einer der drei grossen Onlinehändler, die Requisiten anbieten. Zwei davon sind in den USA, einer in Grossbritannien. Ich warte immer, bis der Hype um einen Film abgeklungen ist, dann gehen die Preise runter. Manche Fans reisen auch dahin, wo gedreht wurde. Aber heute ist es viel schwieriger, auf diese Weise noch etwas zu finden. Früher, nach Abschluss der Dreharbeiten beispielsweise von «Star Wars», liess die Filmcrew in der Wüste einfach alles liegen, was nicht mehr gebraucht wurde.

im US-Thriller «Source Code» mit Jake Gyllenhaal

eine bedeutende Rolle spielt.

Wie gross ist Ihre Sammlung mittlerweile?

Ich habe etwa zwanzig Objekte aus sehr bekannten Filmen. Würde ich die Videokassetten aus «The Ring» verkaufen wollen, wäre das Interesse gross. Ein Museum bot mir schon einmal das Zwanzigfache des Preises an, den ich gezahlt habe.

Welches sind Ihre absoluten Lieblingsstücke?

Das Päckchen mit den unechten Drogen aus «Breaking Bad», die Frösche aus «Magnolia» und das Skriptblatt des Regisseurs von «Seven Psychopaths».

Die Serie «Breaking Bad» war ein gigantischer Erfolg. War es schwer, eines der Päckchen mit den Fake-Drogen zu ergattern?

Anfangs kostete so ein kleines Säckchen tausend Franken. Gleich vom Dreh aus wurden grosse Säcke verkauft. Irgendwann machten die Leute aus den grossen Teilen Säckchen, und so eines habe ich schliesslich für 250 Franken erstanden. Die Drogen sind das zentrale Motiv der Serie und daher als Requisiten für Sammler interessant. «Breaking Bad» war grossartig und hat die Komplexität des Erzählens in anderen Serien massgeblich beeinflusst.

Roger Kästles Bewertungen von 11 145 Filmen: letterboxd.com/kaestle/likes/films

Weitere Dienstleistungen der Touring-Redaktion

Unsere thematischen Rubrikenseiten

Alles ums Auto

Tauchen Sie in die Welt des Autos ein: ausführliche Tests, Präsentationen und nützliche Tipps unserer Experten.

Pässe und Tunnels

Die Berge überqueren und die Aussicht bewundern oder die Berge durchqueren und Zeit sparen?

Velo und Motorrad

An der frischen Luft und den Kopf mit dem Helm geschützt – egal, ob mit Velo oder Töff unterwegs, die Zweiradfans sind gar nicht so unterschiedlich.

Reisen

Sehnsucht nach Trips in der Schweiz, in Europa oder doch lieber in Übersee? Stöbern Sie in der Vielfalt unserer attraktiven Reisereportagen.

Die Technik

Die Redaktion Touring verfolgt in der schnelllebigen Zeit die technischen Fortschritte in der Mobilität und den Zukunftstechnologien sehr genau.

Der mobile Mensch

Entdecken Sie alles Wissenswerte zu den Möglichkeiten, Herausforderungen und Schwierigkeiten, die uns im mobilen Alltag begegnen.

Weitere Artikel aus der Redaktion Touring

Ein Strom voller Wunder

Auf einer Mekong-Flusskreuzfahrt erleben die Passagiere unzählige Begegnungen mit den Menschen, der Kultur und dem Leben am und auf dem riesigen Strom

Fahrbericht Honda CB1000GT

Der Tourer Honda CB1000GT verwandelt sich mit einer Handgelenkbewegung in einen feurigen Sportler. Ein Sporttourer moderner ...

Zwei Generationen, eine Passion

Michael und Matthias Hansen bilden das einzige Vater-Sohn-Gespann der TCS Patrouille.

Fahrtrainings Schnee und Eis

In herrlicher Lage am Grossen Sankt Bernhard befindet sich die TCS-Piste, auf der das Autofahren bei winterlichen ...