Des informations de qualité et des conseils personnalisés

En plus d'un service exclusif de conseils personnalisés, nous publions chaque année diverses brochures, info-guides et checklists, offrant à nos membres de précieuses informations variées relatives au thème de la mobilité et de la santé. Notre engagement inclut également l'éducation routière et la prévention dans le but d'augmenter la sécurité sur les routes suisses.

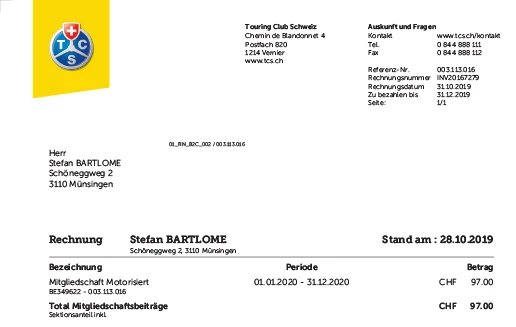

Publications du TCS

Rapport de la mobilité TCS

Le TCS est un partenaire de confiance pour les préoccupations d'un public cible multimobile.

Toutes les publications du TCS

Le TCS publie régulièrement sur ses différents canaux. Découvrez le matériel, les brochures, vidéos et le magazine du TCS.

Shop PRO

Articles de sécurité routière proposés uniquement aux polices, écoles, auto-écoles, communes et sections TCS.

Guide santé TCS

Le "Guide santé du TCS" est le compagnon idéal lors de vos déplacements et pour la planification de vos voyages en été ou hiver.

Ceci pourrait également vous intéresser